Андрей Тарковский снял кинокартины, ставшие классикой мирового кинематографа. Его фильмы получили престижные международные награды: «Иваново детство» — «Золотого льва» на Венецианском фестивале, «Андрей Рублев» и «Солярис» — Приз международной ассоциации кинокритиков на Каннском.

Андрей Арсеньевич вел дневник, в который записывал свои мысли о самых разных аспектах человеческой жизни вообще и своей в частности. Вот фрагменты, сделанных им записей:

Об отсутствии работы:

«<…> Теперь мне ничего не страшно — не будут давать работать — буду сидеть в деревне, разводить поросят, гусей, следить за огородом, и плевать я на них хотел! Постепенно приведем дом и участок в порядок, и будет замечательный деревенский дом. Каменный. Люди вокруг будут хорошие. Поставим ульи. Будет мед. Еще бы „газик“ достать. Тогда все в порядке. Надо сейчас подработать денег побольше, чтобы кончить к осени с домом. Чтобы можно было жить тут и зимой. 300 км от Москвы — не будут таскаться просто так». 10 мая 1970 года.

О детях и чести:

«Какими будут наши дети? От нас многое зависит. Но и от них самих тоже. Надо, чтобы в них жило стремление к свободе. Это зависит и от нас. Людям, родившимся в рабстве, трудно от него отвыкнуть. С одной стороны, хочется, чтобы следующее поколение обрело хоть какой-нибудь покой, а с другой — покой — опасная вещь… Самое главное — воспитать в детях достоинство и чувство чести». 7 сентября 1970 года.

О родителях:

«<…> Очень давно не видел отца. Чем больше я его не вижу, тем становится тоскливее и страшнее идти к нему. У меня явные комплексы в отношении родителей. Я не чувствую себя взрослым рядом с ними. И они, по-моему, не считают взрослым меня. Какие-то мучительные, сложные, невысказанные отношения. Как-то непросто все. Я очень люблю их, но никогда не чувствовал себя спокойно и на равных правах с ними. По-моему, они тоже меня стесняются, хоть и любят». 14 сентября 1970 года.

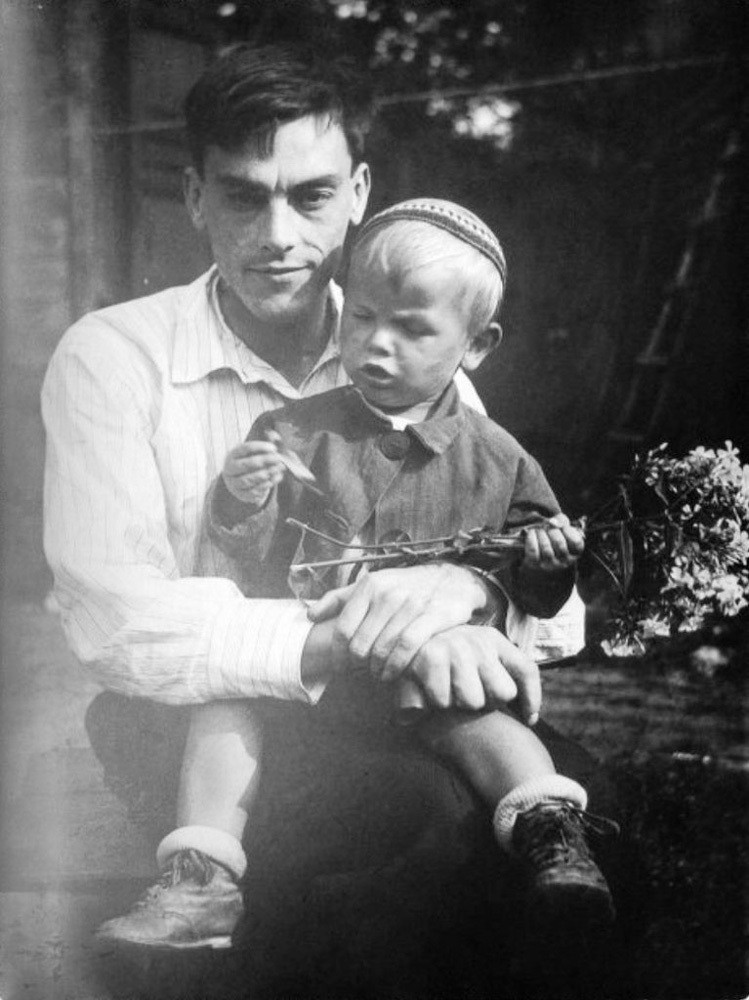

Арсений и Андрей Тарковские. 1930-е годы.

О планах:

«<…> После неудачного чтения „Идиота“ решил перечитать „Подростка“. <…> В конце месяца предлагается мне поездка в ГДР. Может быть, воспользоваться ею для возможности совместной или просто немецкой постановки? А что если подумать о Томасе Манне? Перечитать нужно кое-что. Начну с новелл. А что если подумать о „Волшебной горе“? Да нет, пожалуй, не ко времени. Тогда уж „Доктора Фаустуса“». 18 февраля 1973 года.

Об известности:

«Я никогда не желал себе преклонения (мне было бы стыдно находиться в роли идола). Я всегда мечтал о том, что буду нужен». 28 февраля 1982 года.

Что говорили известные кинематографисты об Андрее Тарковском?

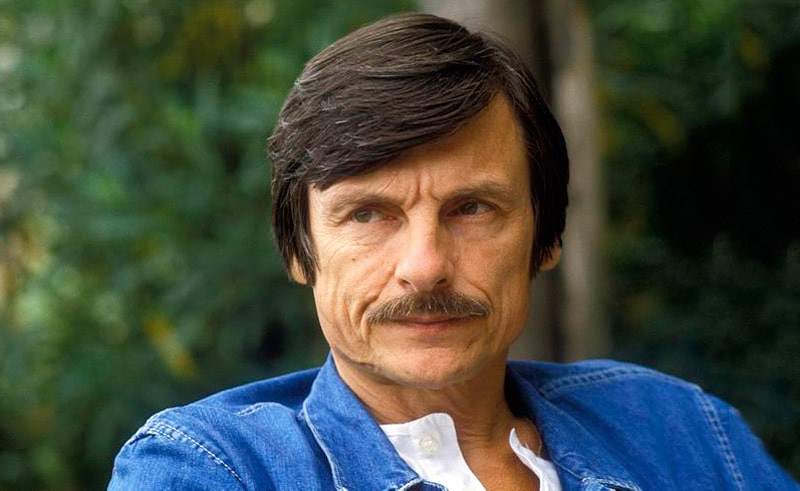

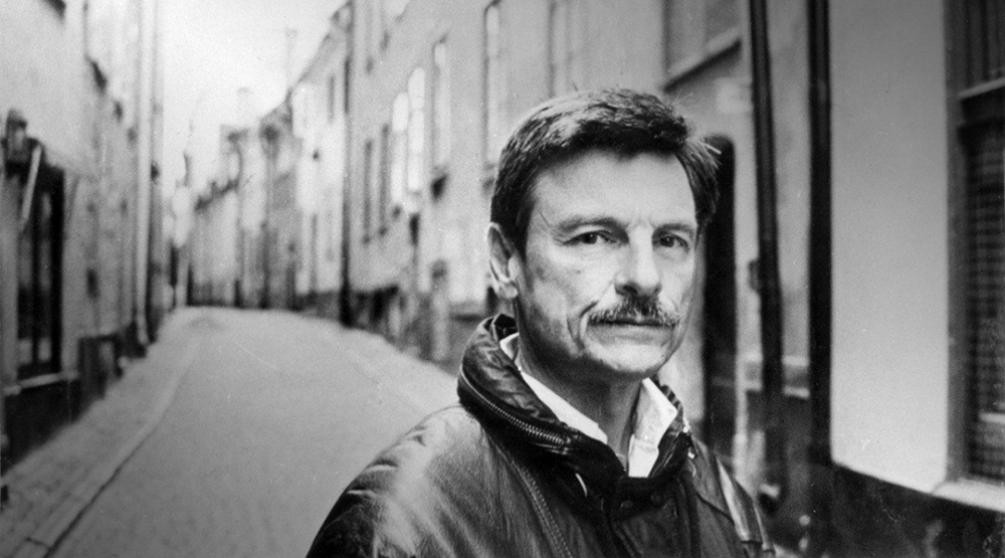

Режиссер Андрей Тарковский (сидит) во время съемок фильма «Андрей Рублев». 1966 год Фото: В. Плотников / ТАСС

«Фильм, если это не документ, — сон, греза. Поэтому Тарковский — самый великий из всех. Для него сновидения самоочевидны, он ничего не объясняет, да и что, кстати сказать, ему объяснять? Он — ясновидец, сумевший воплотить свои видения в наиболее трудоемком и в то же время наиболее податливом жанре искусства. Всю свою жизнь я стучался в дверь, ведущую в то пространство, где он движется с такой самоочевидной естественностью. Лишь раз или два мне удалось туда проскользнуть», – Ингмар Бергман.

«Я люблю все фильмы Тарковского, его самого и его работы. Каждый его кадр — великолепное изображение само по себе. Но готовое изображение — ничего больше, чем несовершенное воплощение его идеи. Его идеи реализованы лишь частично. Но он должен был это сделать»,– Акира Куросава.

«Просмотр „Зеркала“ был духовным переживанием, потому что передо мной открылись миры, о существовании которых я не знал, но к которым сразу почувствовал симпатию», – Ларс фон Триер.

«В каком-то смысле, я думаю, молодой режиссер хотел говорить о себе и о своем поколении. Не о тех, кто погиб, а, напротив, о тех, чье детство было разбито войной и ее последствиями. Я мог бы даже сказать: вот советский вариант „400 ударов“, но сказать только для того, чтобы яснее подчеркнуть разницу между двумя фильмами. Ребенок отправлен в исправительную колонию собственными родителями — вот буржуазная трагикомедия. Тысячи детей, обездоленных войной, — вот одна из советских трагедий. И именно в этом смысле фильм представляется нам специфически русским», – Жан-Поль Сартр об «Ивановом детстве».

«Если говорить о глубине внутреннего мира художника, открывшегося на экране (а внутренний всегда отражение каких-то сторон реального мира — в пустоте художник задохнется), то особое впечатление произвело на меня искусство Андрея Тарковского. Мы говорим: искусство отражает мир, это верно, но отражение это особое. В искусстве получается только то, что выстрадано. Состроить ничего нельзя, боюсь, что нельзя и выстроить. Глубиной на экране обладает только то, что было выстрадано художником, состроенное распадается как карточный домик. <…> Режиссер показывает реальность и ее отражение искусством: внешне отражение ничем не схоже с жизнью. Он воссоздает незримые сложные связи духовной жизни человека и мира, в котором он живет»,– Григорий Козинцев.